Depuis 1962, un mécanisme permet aux investisseurs de réduire leur impôt en finançant la restauration de certains biens immobiliers anciens. Le dispositif ne concerne qu’un nombre limité de quartiers, strictement encadrés par les pouvoirs publics, et impose des conditions précises à respecter pour accéder à l’avantage fiscal.

La nature des travaux, la localisation des immeubles et la durée de location sont soumises à des critères spécifiques. Des plafonds d’investissement s’appliquent, tout comme des obligations de conservation et de mise en location du bien. Ces règles font de ce dispositif un outil à la fois attractif et exigeant.

La loi Malraux 1962 : pourquoi ce dispositif a marqué la défiscalisation immobilière

La loi Malraux ne se contente pas d’offrir une carotte fiscale : elle a profondément changé la manière dont la France protège ses centres urbains historiques. André Malraux, ministre de la Culture à l’époque, a voulu réconcilier modernité fiscale et sauvegarde du bâti ancien. Objectif : enrayer la disparition programmée de quartiers entiers, alors menacés par la vague de démolitions des Trente Glorieuses. Résultat, ce montage inédit entre intérêts privés et mission d’intérêt général a redonné un second souffle aux centres-villes, transformant le paysage de la défiscalisation immobilière.

Avant 1962, la préservation du patrimoine architectural passait souvent au second plan face à la fièvre de la rénovation urbaine. La loi Malraux vient bousculer cette logique en imposant la restauration soignée des façades, l’entretien des volumes d’origine et une rénovation qui ne trahit pas l’histoire du lieu. En contrepartie, l’État accorde une réduction d’impôt ciblée sur les secteurs sauvegardés, un dispositif pensé pour les foyers fortement imposés et désireux de réinjecter leur capital dans la pierre.

Ce qui fait la singularité de la loi Malraux, c’est l’exigence. Aucun projet ne passe sans l’aval de l’architecte des bâtiments de France. L’administration vérifie la conformité au plan de sauvegarde, suit chaque chantier à la loupe et ne laisse aucune place à l’amateurisme. Les avantages fiscaux, eux, sont à la hauteur de cette rigueur : les quartiers anciens retrouvent cachet et valeur, tandis que les investisseurs bénéficient d’un dispositif fiscal d’une rare générosité, taillé pour la défiscalisation immobilière ambitieuse.

Quels biens et quels investisseurs peuvent profiter de la loi Malraux ?

Le champ d’action de la loi Malraux reste volontairement restreint. Seuls les immeubles situés dans des sites patrimoniaux remarquables, généralement au cœur des villes anciennes ou dans des quartiers anciens dégradés, ouvrent droit au dispositif. Pour prétendre à la défiscalisation Malraux, il faut viser des biens nécessitant une rénovation lourde, avec validation obligatoire par l’architecte des bâtiments de France (ABF). La sélection est implacable : la restauration doit être intégrale, respectueuse de l’âme des lieux et conforme aux prescriptions patrimoniales.

Ce mécanisme ne s’adresse pas à tout le monde. Les montants à engager sont conséquents, les démarches administratives exigeantes, et la tolérance à la complexité doit être réelle. Les profils concernés ? Des investisseurs privés déjà rompus à la gestion de patrimoine, des familles via des sociétés civiles immobilières, ou des institutionnels soucieux d’optimiser leur fiscalité tout en participant à la revitalisation des centres-villes. L’investissement locatif, dans ce contexte, devient un acte doublement stratégique : valoriser un bien, alléger la note fiscale, mais aussi s’inscrire dans l’histoire urbaine.

Voici les critères qui conditionnent l’accès au dispositif :

- Immeubles implantés en secteur sauvegardé ou situés dans un quartier ancien dégradé

- Travaux de restauration complète obligatoirement validés par l’ABF

- Investisseurs relevant d’une fiscalité élevée, généralement sensibilisés à la gestion de patrimoine

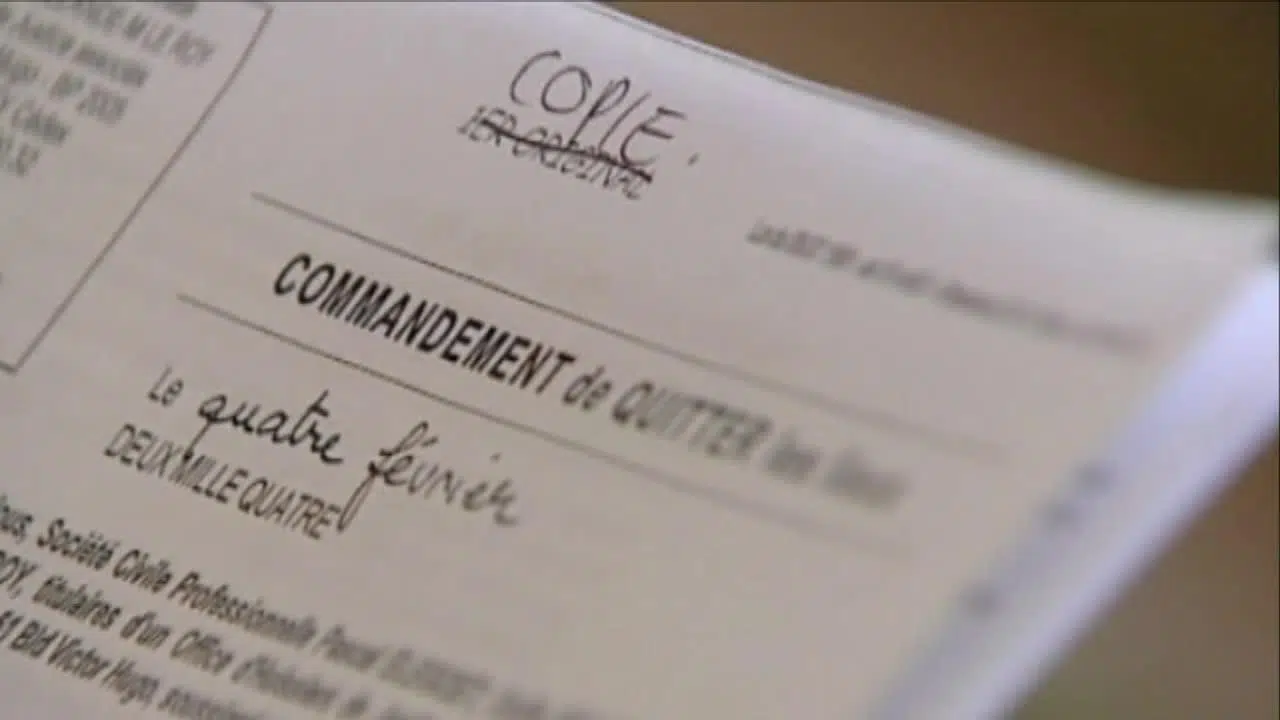

La loi Malraux impose ensuite de louer le bien nu, à usage d’habitation principale, sur une durée minimum de neuf ans. Ce cadre juridique strict, la nécessité de piloter un budget travaux parfois lourd et l’attrait pour l’immobilier de caractère dessinent le profil type des bénéficiaires.

Avantages fiscaux : ce que permet concrètement la loi Malraux

Au cœur du dispositif Malraux, une arme fiscale de taille : la réduction d’impôt proportionnelle aux travaux engagés sur un immeuble situé dans un secteur protégé. Ici, pas de défiscalisation à la marge, mais une réduction directe appliquée sur l’impôt sur le revenu du propriétaire.

Selon la localisation, deux taux sont proposés par l’administration fiscale :

- 30 % du montant des travaux pour les immeubles placés en site patrimonial remarquable et couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé ;

- 22 % pour les biens situés dans un secteur doté d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) ou assimilé.

La réduction s’applique sur un maximum de 400 000 euros de travaux répartis sur quatre ans. Cette mécanique permet d’étaler l’effort financier et de planifier l’optimisation de sa fiscalité année après année.

Fait notable, la loi Malraux échappe au plafond global des niches fiscales (10 000 euros), ce qui la distingue radicalement de dispositifs comme la loi Pinel ou la loi Censi-Bouvard. En matière de défiscalisation immobilière, ce cadre séduit les investisseurs qui veulent conjuguer rentabilité, préservation du patrimoine et stratégie fiscale avancée.

Pour profiter de l’avantage, le bien doit être loué nu, à titre de résidence principale, pendant neuf ans, dans un délai d’un an après la livraison des travaux. Ceux qui préfèrent déléguer la gestion peuvent s’orienter vers la SCPI Malraux : cette structure collective donne accès au dispositif, mutualise les risques et ouvre la porte à des programmes de restauration variés, partout en France.

Comment bénéficier de la défiscalisation Malraux : étapes et conseils pratiques

Pour activer la défiscalisation immobilière via le dispositif Malraux, la première étape consiste à cibler un bien qualifié : il doit être localisé dans un site patrimonial remarquable bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de valorisation validé. La qualité du quartier, la rareté du bâti et la demande locative locale sont des critères décisifs. Les centres historiques, où l’offre reste tendue, offrent généralement la meilleure dynamique.

Avant d’entamer les travaux de restauration, il faut impérativement obtenir le feu vert de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Cette procédure implique de composer avec les exigences de l’État, qui veille à la préservation du patrimoine architectural urbain. Tout projet doit s’inscrire dans le plan de sauvegarde, respecter le style originel et ne rien sacrifier à la facilité.

Les travaux réalisés, l’investisseur doit se montrer rigoureux sur le plan administratif : chaque facture, chaque autorisation, chaque procès-verbal doit être archivé. En cas de contrôle fiscal, ces documents serviront de preuve de conformité. La réduction d’impôt ne s’applique qu’une fois le bien livré et proposé à la location nue dans les délais prévus.

Pour ceux qui veulent mutualiser leur investissement et éviter la gestion directe d’un chantier, la SCPI Malraux offre une alternative intéressante. Elle donne accès au dispositif, tout en répartissant les risques et en facilitant l’accès à des opérations de grande envergure, pilotées par des professionnels du patrimoine.

La loi Malraux, c’est ce trait d’union entre l’histoire architecturale française et les stratégies fiscales les plus affinées. Entre rigueur et transmission, chaque immeuble restauré raconte plus qu’un simple retour sur investissement : il façonne la ville de demain tout en allégeant l’impôt d’aujourd’hui. Qui, demain, osera encore laisser tomber nos quartiers anciens dans l’oubli ?