Un mur détrempé garde sa part de mystère : il peut rester saturé d’humidité bien après la fin d’une fuite. Certaines surfaces, loin de tout signal à l’œil nu, retiennent l’eau en profondeur. On croit le problème réglé ; il couve encore. Les isolants, quant à eux, n’en sortent jamais indemnes : une fois mouillés, inutile d’espérer qu’ils retrouvent leur capacité initiale, même si tout semble sec en surface.

Mais il ne suffit pas de regarder la peinture qui cloque ou le papier qui se décolle. Les dégâts d’eau jouent les trouble-fête sur bien d’autres tableaux : moisissures persistantes, structure fragilisée, air intérieur détérioré, perte de valeur du logement, tout s’additionne. Les conséquences matérielles visibles ne racontent qu’une partie de l’histoire. Détecter précisément l’ampleur du sinistre, c’est limiter la facture et garantir des réparations qui tiennent la route.

Pourquoi les dégâts d’eau surviennent-ils ? Comprendre les causes pour mieux les prévenir

Les sinistres liés à l’eau n’ont rien d’exceptionnel. Ce qui surprend, c’est la variété des causes. Trois grands coupables se partagent la scène : la fuite, joint qui lâche, flexible fatigué, robinetterie vieillissante ; l’infiltration, une toiture qui laisse passer, une façade mal protégée ; et enfin la rupture de canalisation, souvent brutale. À chaque fois, un diagnostic précis s’impose pour pointer la source et mesurer ce qui a réellement été touché, que ce soit dans une maison individuelle ou une copropriété.

Vivre en copropriété ajoute une couche de complexité : qui doit agir ? Le propriétaire veille à la maintenance et aux réparations lourdes ; le locataire, lui, signale toute anomalie et prend en charge l’entretien courant. La rapidité, ici, fait toute la différence. Plus on attend, plus la situation se complique, et le syndic devra souvent entrer dans la danse. Les professionnels du secteur n’hésitent plus à employer des outils de haute précision : caméra thermique, hygromètre… Voilà comment ils débusquent les infiltrations, même si le mur reste parfaitement lisse à première vue.

Les réflexes à adopter pour limiter les risques sont connus, mais leur application fait toute la différence :

- Procéder à une vérification régulière de la plomberie et des installations sanitaires

- Contrôler l’étanchéité des toitures, des façades et des menuiseries

- Entretenir les espaces partagés si l’on vit en copropriété

La discipline prime. Ignorer une anomalie, c’est s’exposer à des frais imprévus, souvent bien plus lourds que les réparations préventives. L’entretien, adapté à la configuration des lieux et au statut de chacun, reste l’arme la plus fiable contre les dégâts d’eau.

Quels sont les signes et conséquences visibles d’un dégât des eaux chez vous ?

Difficile de passer à côté d’un sinistre quand il s’exprime dans toute son ampleur. Une tache d’humidité, souvent auréolée sur le plafond ou le mur, donne le ton. Les moisissures, elles, s’invitent sous forme de traces vertes ou noires, preuve que l’humidité n’est pas venue faire un simple passage. Puis viennent les signes qui ne trompent pas : peinture qui s’effrite, papier peint qui se décolle, parquet qui se soulève. Sous ces symptômes, la structure encaisse les coups, en silence mais sûrement.

L’odeur d’humidité qui s’installe dans les pièces en dit long. Elle signale parfois une infiltration ancienne, ou des eaux stagnantes, bien avant que les dégâts soient visibles. Il y a aussi les indices financiers : une facture d’eau qui grimpe sans explication devrait alerter, car bien souvent, la fuite échappe aux regards, elle chemine sous les planchers, dans les murs, loin du quotidien.

Voici les symptômes les plus fréquents qui signalent la présence d’un dégât des eaux dans un logement :

- Auréoles, taches humides, revêtements qui se décollent

- Moisissures, odeur persistante, plâtres qui s’effritent

- Sols déformés, cloques sur la peinture, meubles abîmés

- Factures d’eau anormales, révélant une fuite souvent invisible

Mais l’histoire ne s’arrête pas à l’esthétique. Détérioration des isolants, corrosion des canalisations, fragilisation des cloisons ou des planchers : l’humidité ne laisse rien intact. Dès les premiers signes, une réaction rapide s’impose. Attendre, c’est laisser le problème s’enraciner.

Mesurer l’étendue des dommages : méthodes et astuces d’experts

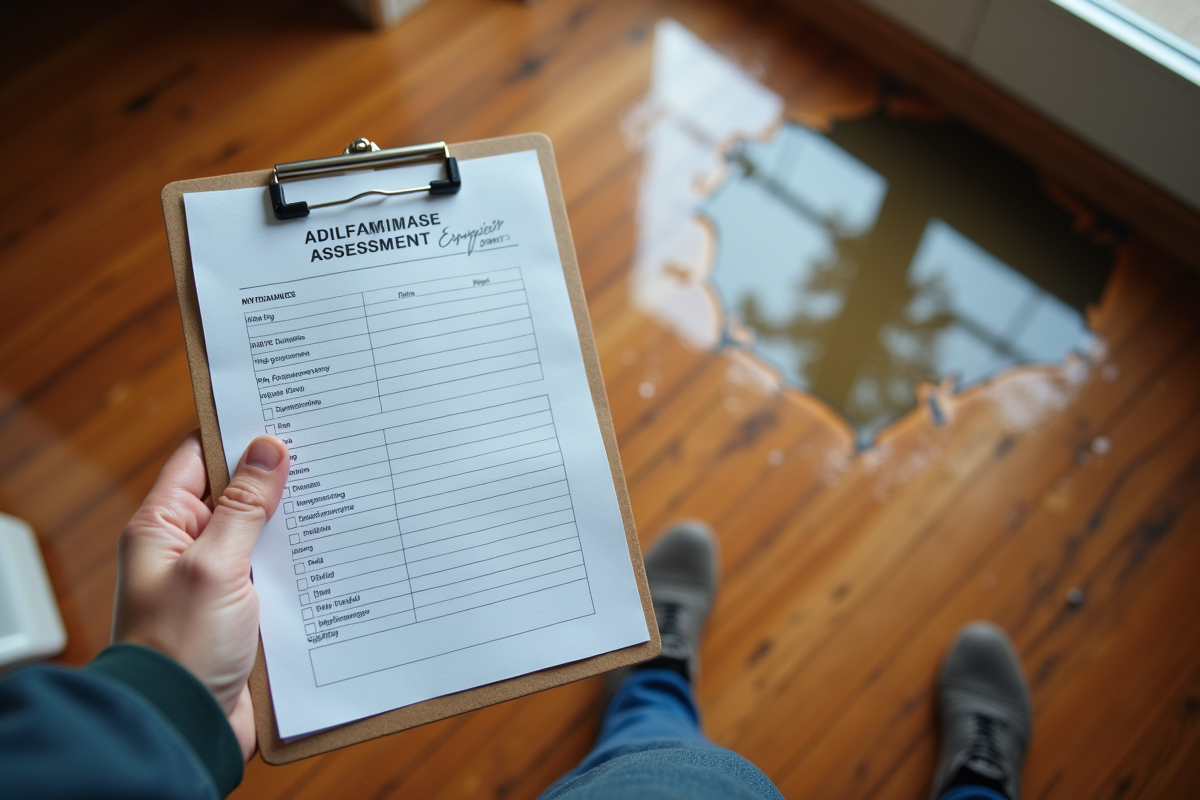

Quand il s’agit de jauger les dégâts d’eau, les experts ne se fient pas à la seule intuition. Leur première étape : l’observation méticuleuse. Pièces par pièces, ils inspectent plafonds, murs, sols, menuiseries. Chaque détail compte. Prendre des photos s’avère indispensable : elles serviront de preuves et documenteront la situation pour la suite du dossier.

La technologie affine ensuite le diagnostic. L’hygromètre permet de connaître le taux d’humidité des matériaux : un mur saturé ne trompe pas l’appareil. La caméra thermique, elle, identifie les infiltrations invisibles en révélant les zones froides ou humides, sans rien casser ni abîmer. Certains cas se traitent même à distance, avec des photos et un entretien en visioconférence : un gain de temps, mais qui demande une préparation minutieuse et des documents précis.

Tout finit consigné dans le rapport d’expertise : l’expert mandaté par l’assurance y détaille la localisation des dégâts, les surfaces impactées, les matériaux concernés, la présence ou non de moisissures. Ce document servira de base pour calculer l’indemnisation. L’expert précise aussi si une intervention immédiate s’impose pour contenir l’évolution du sinistre ou prévenir tout risque pour la santé des occupants.

Assurance, accompagnement et recours : comment bien se protéger face aux sinistres

Quand l’eau s’invite là où elle n’a rien à faire, chaque minute compte. Premier réflexe : remplir sans tarder le constat amiable, en notant précisément les circonstances et les dommages, puis le transmettre à l’assureur dans les cinq jours ouvrés. Ce document, souvent bâclé, pèse pourtant lourd dans la suite du dossier : il détermine les responsabilités et conditionne l’indemnisation.

La garantie dégâts des eaux, présente dans la plupart des contrats d’assurance habitation, couvre la majorité des sinistres liés à une fuite, une infiltration ou une canalisation rompue. En copropriété, le relais passe au syndic : il gère la déclaration auprès de l’assurance collective et coordonne les réparations. Depuis 2018, la convention IRSI simplifie la gestion : en dessous de 5 000 €, c’est l’assurance de l’occupant ou du propriétaire qui intervient ; au-delà, celle de la copropriété prend le relais.

Les responsabilités sont définies par l’origine de la fuite et le statut des parties : privatif ou commun, occupant ou copropriétaire. Le code civil encadre ces règles, mais la réalité réserve parfois des cas complexes qui finissent devant le juge. Pour bien gérer la situation, il est recommandé de procéder ainsi :

- Remplir le constat amiable rapidement

- Informer le syndic en cas de sinistre en copropriété

- Conserver toute pièce justificative (photos, factures) pour accélérer le suivi

La réussite du parcours, de la déclaration à la réparation, dépend du dialogue entre tous les acteurs : assureur, expert, syndic, et parfois un juriste si la situation le nécessite. Chacun porte une part de la solution, étape après étape, pour que le sinistre ne s’installe pas dans la durée.

Face à l’eau, l’improvisation n’a pas sa place. Un œil attentif, des gestes rapides et un dossier solide : voilà ce qui fait la différence entre un simple mauvais souvenir et une spirale sans fin.