Pas de place pour le doute : tant que l’arrêté interministériel n’a pas été publié au Journal officiel, aucune indemnisation n’est envisageable, même si votre maison a été engloutie par la boue ou que votre voiture flotte dans la rue. La procédure est inflexible. Et, une fois l’arrêté paru, la franchise légale s’impose à tous, sans discussion possible, peu importe votre compagnie ou la prime payée.

Quand la catastrophe frappe avant l’annonce officielle, c’est le silence radio côté assurance, même pour des dégâts d’une ampleur considérable. À cela s’ajoute l’écart entre les contrats : d’un assureur à l’autre, les garanties et les niveaux de protection n’ont rien d’uniforme. Certains assurés repartent avec un chèque honorable, d’autres attendent en vain une indemnisation qui ne viendra jamais ou se contentent d’un montant symbolique.

Catastrophe naturelle : de quoi parle-t-on exactement ?

La scène se répète chaque année sur tout le territoire : glissements de terrain en montagne, crues soudaines dans le Sud-Ouest, immeubles fissurés après une sécheresse prolongée. Derrière chaque événement se cache une mécanique administrative rigoureuse. Seul un arrêté interministériel, pris après analyse technique, déclenche le processus d’indemnisation. Pas de reconnaissance, pas d’indemnité.

Inondations, coulées de boue, tempêtes, séismes, sécheresse ou réhydratation des sols : la France n’est pas épargnée. Chaque événement n’est pas systématiquement reconnu comme exceptionnel. La sélection se fait au scalpel, sur des critères précis. Si votre commune ne figure pas sur la liste, il faudra se tourner vers les garanties classiques, rarement adaptées à l’ampleur des sinistres naturels.

Voici les étapes majeures de la reconnaissance officielle d’un sinistre :

- Un expert constate les dégâts et évalue les causes du sinistre, étape indispensable avant toute démarche administrative.

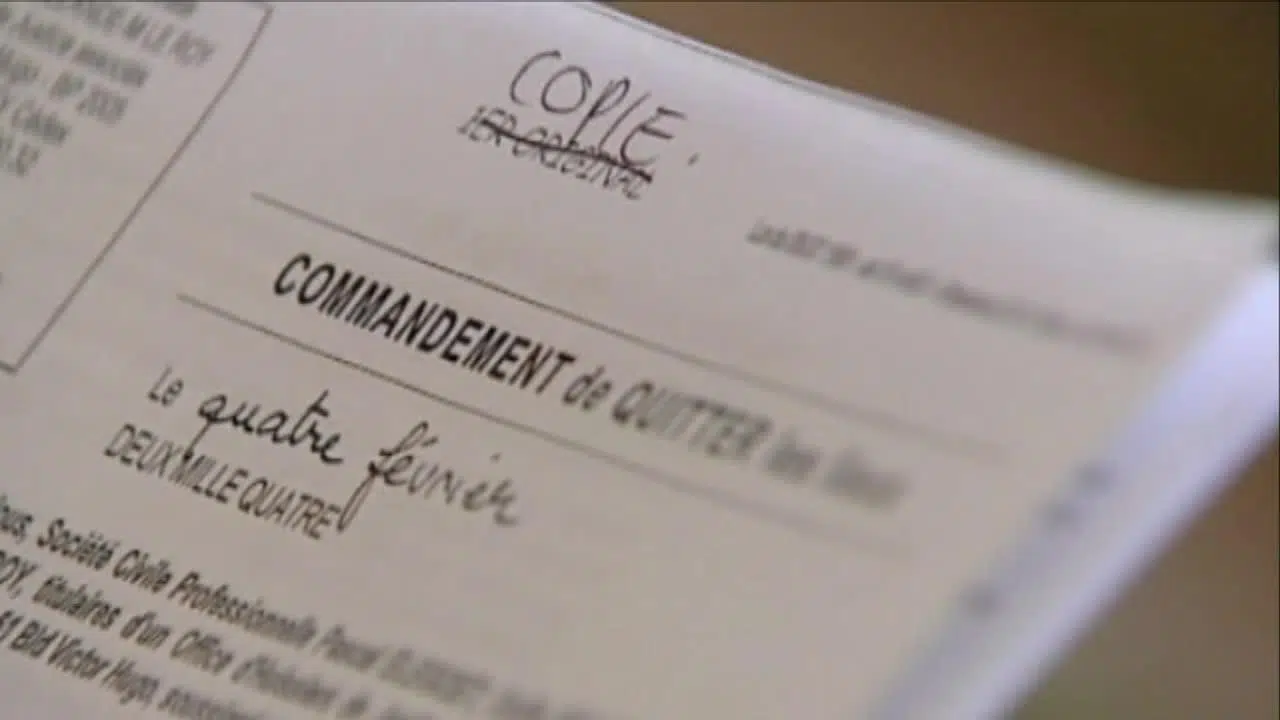

- L’arrêté interministériel, publié au Journal officiel, établit la liste exacte des communes et des périodes concernées par l’événement.

- Tout sinistre non référencé dans cet arrêté restera hors du champ de la garantie catastrophe naturelle.

La chaîne de décision implique les maires, qui transmettent les demandes à la préfecture. De la demande initiale jusqu’à la publication de l’arrêté, chaque étape influe sur la rapidité et la possibilité d’un remboursement. Pour les sinistrés, la vigilance s’impose à chaque phase, car une erreur ou un oubli peut repousser, voire compromettre, toute indemnisation.

Quelles garanties d’assurance face aux événements naturels majeurs ?

La garantie catastrophe naturelle est intégrée dans la majorité des assurances habitation et auto dès lors qu’elles couvrent les dommages matériels. Depuis 1982, impossible de souscrire une multirisque habitation ou un contrat auto couvrant les dégâts sans cette clause. Elle protège le logement, le mobilier, les garages, mais aussi les véhicules motorisés si la garantie dommages est incluse. En revanche, les dépendances ou les installations extérieures ne sont pas systématiquement couvertes. Il faut passer au crible chaque contrat pour éviter les surprises.

Avant de se sentir à l’abri, mieux vaut vérifier point par point ce qui est réellement protégé. Les exclusions sont légion : piscine, abri de jardin ou terrasse peuvent rester en dehors du champ de la garantie si le contrat ne les mentionne pas expressément. Et du côté des professionnels, exploitations agricoles et entreprises disposent aussi d’une protection, mais strictement dans les limites prévues par leur multirisque.

Sans la publication de l’arrêté officiel, aucune assurance ne débloque la garantie catastrophe naturelle, même si l’évidence des dégâts saute aux yeux. Autre point à surveiller : la qualité de service varie d’un assureur à l’autre, avec des différences notables sur la rapidité d’intervention, la gestion des dossiers ou la clarté des conseils. Prendre le temps de comparer avant de signer reste, ici, une précaution salutaire.

Procédures et délais : comment se déroule l’indemnisation après un sinistre ?

La marche à suivre après une catastrophe naturelle ressemble à une course contre la montre. Dès la publication de l’arrêté interministériel, les victimes ont dix jours pour déclarer le sinistre à leur assurance. Passé ce délai, le dossier risque d’être purement et simplement refusé. Les démarches doivent être précises : description du sinistre, inventaire des pertes, photos, justificatifs d’achat… Plus le dossier est complet, plus l’expert pourra statuer rapidement.

Voici les étapes incontournables à respecter pour obtenir une indemnisation :

- Déclaration auprès de l’assurance : dans les dix jours suivant l’arrêté, avec tous les éléments justificatifs.

- Visite de l’expert : il intervient rapidement pour dresser un rapport détaillé sur la nature et l’étendue des dommages.

- Offre d’indemnisation : sous trois mois maximum après la remise du rapport ou la parution de l’arrêté, selon la date la plus tardive.

L’assureur doit ensuite procéder au versement dans un délai de trois mois. En réalité, la rapidité dépend souvent de la réactivité de l’assuré et de la qualité du dossier transmis. Mieux vaut anticiper chaque étape, fournir tous les justificatifs et maintenir un dialogue régulier avec son interlocuteur pour éviter les blocages de procédure. Un dossier bien préparé, c’est plus qu’une formalité : c’est la clé d’un remboursement rapide et à la hauteur des attentes.

Franchises, exclusions et limites : ce qu’il faut savoir avant de demander un remboursement

Avant de réclamer quoi que ce soit à son assureur, il faut lire chaque ligne de son contrat. La franchise s’impose, fixée par la loi : pour l’habitation, elle démarre à 380 €, mais grimpe à 1 520 € en cas de sécheresse ou de réhydratation des sols. Impossible d’y échapper, ce montant reste toujours à la charge de l’assuré, peu importe la gravité du sinistre ou la valeur des biens endommagés.

Le détail des exclusions mérite autant d’attention. Certains biens restent systématiquement hors du champ de la garantie : véhicules sans garantie catastrophes naturelles, abris de jardin non déclarés, terrains nus ou encore équipements extérieurs mobiles. Oubliez aussi les pertes indirectes, comme la privation de jouissance de votre logement ou le coût du relogement, qui sont rarement indemnisées. Chaque contrat détaille ses propres limites, parfois sur des points apparemment mineurs, mais qui peuvent faire toute la différence lors du calcul du remboursement.

Rappelez-vous que le plafond d’indemnisation est défini dans le contrat. Le montant versé peut donc s’avérer bien inférieur à la valeur réelle des dégâts, surtout si la vétusté des biens est prise en compte par l’expert. Voici les points essentiels à vérifier avant toute démarche :

- Franchise réglementaire : minimum 380 €, portée à 1 520 € pour la sécheresse

- Exclusions récurrentes : biens extérieurs non couverts, pertes indirectes écartées

- Plafond d’indemnisation variable selon les clauses, valeur souvent ajustée selon l’ancienneté des biens

Avant de lancer la moindre procédure, mieux vaut passer au crible chaque garantie, poser les bonnes questions à son assureur et s’assurer que les plafonds correspondent bien à la réalité des dommages subis. Cette rigueur, parfois fastidieuse, évite bien des désillusions face à l’ampleur des catastrophes. Au moment du versement, le moindre détail compte pour faire la différence entre déception et indemnisation réelle.