Signer un bail à plusieurs, c’est parfois accepter plus que ce que l’on croit. Un colocataire quitte le navire ? Rien ne garantit qu’il soit libre de toute attache. La clause de solidarité colle à la peau, imposant une vigilance qui dépasse la simple vie en communauté.

La clause de solidarité en colocation : de quoi s’agit-il exactement ?

Dans la plupart des contrats de colocation, la clause de solidarité s’impose comme un filet de sécurité pour le propriétaire. Inscrite noir sur blanc dans le contrat de bail, elle fait de chaque colocataire le garant de l’ensemble des obligations du groupe. Un oubli de paiement ou une facture impayée ? Le bailleur n’a pas à chercher longtemps : il peut demander la totalité de la somme à n’importe lequel des signataires. C’est la loi du groupe, sans échappatoire.

Ce dispositif, parfois qualifié de bail solidaire, a un intérêt évident pour le propriétaire : il sécurise le paiement du loyer, quelles que soient les circonstances. Ce filet s’applique aussi bien dans les colocations étudiantes que dans celles de couples, d’amis ou d’inconnus réunis par le hasard des annonces. La clause solidarité ne s’arrête pas à la question financière : elle couvre aussi les dégâts matériels, le respect des délais ou toute obligation prévue dans le bail clause solidarité. La moindre incartade engage tout le monde, sans distinction.

Pour illustrer les implications concrètes de ce dispositif, voici les principaux types de clauses de solidarité que l’on retrouve en colocation :

- Clause solidarité colocataire : chaque habitant répond de la totalité des dettes, pas seulement de sa part.

- Clause solidarité bailleur : le propriétaire a toute latitude pour réclamer ce qui lui est dû à n’importe quel co-signataire.

- Clause solidarité couples : même les couples non mariés sont considérés solidaires dès lors qu’ils signent ensemble le bail.

Attention : la clause de solidarité doit impérativement figurer dans le contrat de bail de colocation. Si elle manque à l’appel, il n’y a pas de solidarité automatique : chaque colocataire n’est redevable que de sa propre part. Sa présence ou son absence façonne l’ensemble des rapports entre bailleur et locataires.

Pourquoi cette clause change tout dans la gestion d’un bail partagé

La clause de solidarité modifie radicalement la dynamique d’un bail de colocation. Pour le bailleur, c’est la tranquillité assurée : un seul impayé n’est jamais un problème, car il peut s’adresser à n’importe quel autre signataire pour obtenir l’intégralité du loyer ou des charges. Cette sécurité transforme la gestion locative en une affaire presque mécanique, et pousse chaque colocataire à surveiller le comportement financier de ses cohabitants.

Côté locataires, le bail solidaire impose une vigilance collective : tout le monde doit être irréprochable, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Cela exige une discipline de groupe, une communication sans faille, et une organisation pour éviter les mauvaises surprises. Un retard de paiement ? C’est tout le groupe qui en subit les conséquences. Le quotidien en colocation devient alors une affaire de confiance… et de rigueur.

Le contrat de bail gagne en clarté grâce à la clause de solidarité colocataire. Les risques sont mutualisés, les impayés traités sans délai. Certains assureurs privilégient même les colocations dotées d’une caution solidaire, signe d’une meilleure gestion des risques, ce qui facilite parfois la sélection des dossiers.

Pour éviter les dérapages, la gestion d’un bail partagé avec solidarité s’accompagne souvent d’outils dédiés : comptes bancaires communs, applications spécialisées, recours à un garant unique. Sans méthode, l’utopie de la colocation vire vite à la bataille juridique, surtout si la colocation clause solidarité a été signée à la légère.

Quels droits et obligations pour les colocataires concernés ?

Avec la clause de solidarité, chaque colocataire porte une responsabilité qui va bien au-delà de sa seule personne. Tant que son nom reste sur le bail de location, il répond de la totalité des loyers et charges auprès du bailleur, même si la défaillance ne vient pas de lui. La loi Alur encadre ce principe : depuis 2018, la solidarité du colocataire partant ne peut dépasser six mois après la prise d’effet de son congé, sauf si un remplaçant signe un avenant plus tôt.

Obligations principales

Voici les devoirs incontournables qui s’imposent à chaque colocataire en bail solidaire :

- Respecter scrupuleusement les termes du contrat de location : paiement du loyer, entretien du logement, respect des voisins.

- Informer le bailleur de son départ à l’aide d’un préavis écrit, dans le respect des formes légales.

- Souscrire à une assurance habitation en colocation couvrant la totalité des occupants.

Le départ d’un colocataire ne met pas fin à ses responsabilités du jour au lendemain. Durant toute la période prévue par la loi, le colocataire sortant demeure solidairement responsable des dettes locatives. Un état des lieux de sortie, suivi de la signature d’un avenant au bail, permet d’acter officiellement la modification de la colocation.

Les droits existent aussi. Jusqu’à la fin de son préavis ou du bail, chaque colocataire conserve le droit d’occuper les lieux et de réclamer le respect des obligations contractuelles par les autres. Mais il faut rester vigilant : si un co-occupant laisse filer un impayé, tous les signataires sont concernés, sans exception.

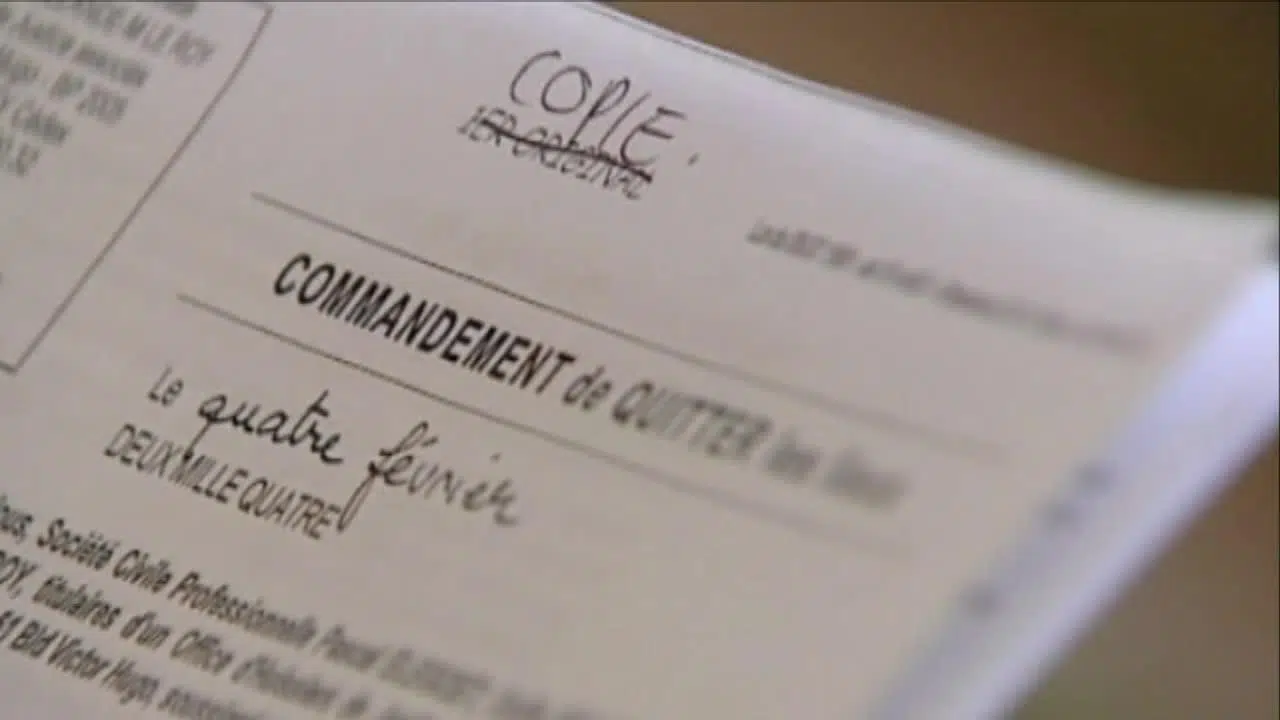

Fin de la solidarité : ce qu’il faut savoir sur les conséquences légales

La fin de la solidarité ne tombe pas du ciel : elle se prépare, étape par étape. Dès lors qu’un colocataire sortant annonce son départ, le compte à rebours juridique commence. Selon la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi Alur, la période de solidarité ne peut excéder six mois à compter de la prise d’effet du congé, sauf si un nouvel occupant signe un avenant au bail plus tôt.

Ce délai a une raison d’être : il protège le bailleur en cas de défaut de paiement des autres locataires. Le colocataire sortant reste donc responsable des dettes contractées durant cette période. Si le logement a subi des dégradations ou si des loyers restent impayés, l’ancien colocataire peut être sollicité pour régler l’addition, même après avoir quitté les lieux.

Dans les baux commerciaux, la règle diffère : la loi Pinel plafonne la solidarité du cédant à trois ans, une spécificité prévue à l’article L145-16-2 du code de commerce. Cette adaptation protège à la fois preneur et bailleur, mais exige une grande rigueur lors des transmissions de bail.

Les points-clés à surveiller :

Pour éviter les mauvaises surprises, voici ce qu’il faut absolument vérifier lors de la fin d’une solidarité en colocation :

- Respecter scrupuleusement les étapes du préavis et les exigences liées à la résiliation.

- Veiller à la signature d’un avenant au bail si un nouveau colocataire arrive.

- Réaliser un état des lieux de sortie précis pour éviter les contestations ultérieures.

La sortie de la solidarité ne laisse pas de place à l’approximation : rigueur, anticipation et maîtrise des règles sont les meilleurs alliés pour prévenir tout litige. Lorsque l’équilibre fragile de la colocation bascule, seule une gestion méthodique permet de tourner la page sans mauvaise surprise.