En France, la responsabilité des constructeurs ne s’arrête pas à la livraison d’un logement neuf. Certains équipements installés lors de la construction bénéficient d’une protection spécifique, mais sa portée reste souvent méconnue.

La loi encadre strictement la durée et les conditions de cette couverture, limitant le champ d’application à des éléments précis. Certains défauts récurrents échappent pourtant à cette garantie, au grand étonnement des propriétaires.

Comprendre la garantie biennale dans la construction

La garantie biennale, connue aussi sous le nom de garantie de bon fonctionnement, s’impose comme un pilier du droit de la construction. Elle concerne toute entreprise du bâtiment et engage autant le constructeur que le maître d’ouvrage. Pendant deux ans à partir de la réception des travaux, cette protection vise les dysfonctionnements touchant les équipements qui peuvent être séparés de l’ouvrage sans en affecter la structure. Propriétaires, acquéreurs ou locataires : tous peuvent faire valoir cette garantie dès lors qu’un équipement installé lors de la construction ne fonctionne pas comme il devrait.

Le cadre se fonde sur l’article 1792-3 du code civil : la garantie s’applique aux équipements installés lors de la construction et pouvant être réparés ou changés sans toucher au bâti. Elle s’étend également à la vente en état futur d’achèvement (Vefa), protégeant ainsi l’acquéreur dès la livraison de son logement.

Comment fonctionne la garantie biennale ?

Voici les étapes clés à connaître pour bien comprendre le fonctionnement de cette protection :

- Le point de départ est la signature du procès-verbal de réception des travaux.

- Durant les deux ans qui suivent, tout équipement défectueux signalé doit être réparé ou remplacé par le professionnel concerné.

- La loi n’impose pas la souscription d’un contrat spécifique, mais la pratique recommande vivement d’y recourir afin de garantir la sécurité du maître d’ouvrage et de ses ayants droit.

La garantie biennale ne touche jamais au gros œuvre ni aux parties indissociables du bâtiment, domaines réservés à la garantie décennale. En revanche, tout ce qui relève du second œuvre, installations de plomberie, menuiseries intérieures, dispositifs électriques, systèmes de chauffage, entre dans son champ. L’objectif est simple : permettre une intervention rapide et efficace sur un équipement défaillant, avant que la situation ne dégénère.

Quels équipements et éléments sont réellement couverts ?

La garantie biennale cible une catégorie bien définie : les équipements dissociables du bâti, c’est-à-dire ceux qui peuvent être retirés sans conséquence sur la structure. Ces éléments, installés au moment des travaux, bénéficient d’une protection de deux ans à compter de la réception des travaux.

Dans la pratique, la liste est vaste et variée. Elle englobe la plomberie, robinets, éviers, sanitaires,, mais également le chauffage (radiateurs, chaudières), la climatisation et l’ensemble des appareils électriques comme les interphones, volets roulants ou convecteurs. Les portes intérieures, fenêtres, cloisons mobiles, faux plafonds ou armoires fixées sont aussi concernés, à condition qu’ils puissent être déposés sans toucher à l’ossature du logement.

Pour y voir plus clair, voici les principaux équipements qui relèvent de la garantie biennale :

- Plomberie : sanitaires, éviers, robinetterie

- Chauffage : radiateurs, chaudières

- Électricité : prises, interrupteurs, éclairages intégrés

- Menuiserie intérieure : portes, cloisons mobiles

- Appareils électriques : volets roulants, interphones

- Climatisation

En revanche, les défauts issus d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien sont exclus. Sont également hors champ les éléments structurels, les revêtements de sol inertes et la simple peinture décorative, qui relèvent d’autres dispositifs de protection. Pour bénéficier de la garantie, les équipements doivent impérativement avoir été posés par le constructeur ou l’entreprise du bâtiment au moment de la construction ou d’une rénovation globale.

Différences clés entre garantie biennale et garantie décennale

La garantie biennale et la garantie décennale ne jouent pas sur le même registre. La première cible les équipements dissociables et s’étend sur deux ans. La seconde protège la solidité de la structure ou les éléments indissociables, sur dix ans. Deux protections, deux délais, deux logiques.

La garantie biennale, ou garantie de bon fonctionnement, couvre les équipements installés lors des travaux : robinets, chauffage, dispositifs électriques, cloisons mobiles, volets roulants. Dès qu’un défaut est constaté sur un équipement dissociable, le constructeur ou l’entreprise doit intervenir pour réparer ou remplacer, dans la limite des deux premières années après la réception des travaux, comme le prévoit l’article 1792-3 du code civil.

La garantie décennale, elle, s’étend sur dix ans et intervient dès qu’un désordre menace la solidité ou la destination du bâtiment : fissure sur un mur porteur, affaissement de plancher, canalisation encastrée qui cède. Cette assurance, obligatoire pour tout professionnel du bâtiment, vise les sinistres lourds, ceux qui touchent à l’intégrité même de l’ouvrage.

Il existe aussi la garantie de parfait achèvement, qui vient compléter ce dispositif : elle impose la réparation de tous les désordres apparus ou signalés dans l’année suivant la réception des travaux. Trois garanties, trois délais, trois objectifs : bon fonctionnement, solidité, conformité immédiate.

En cas de doute : comment agir face à un dommage ou une question sur la garantie ?

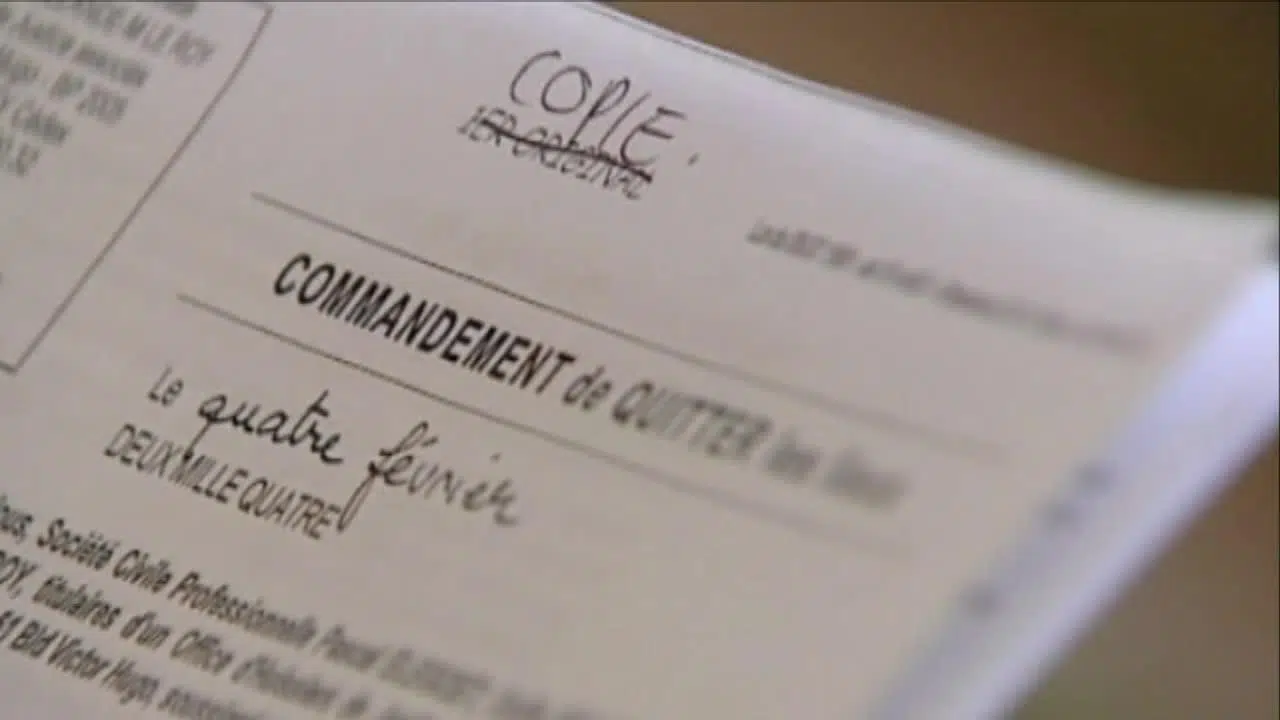

Un équipement montre des signes de faiblesse, la robinetterie fuit, le radiateur refuse de démarrer ? La première étape consiste à réunir tous les documents liés à la réception des travaux et à la garantie biennale. C’est la date de réception qui fait foi pour le point de départ du délai de deux ans, conformément à l’article 1792-3 du code civil. Que le contrat soit une Vefa ou une construction classique, la marche à suivre reste la même.

Il convient alors d’envoyer une lettre de mise en demeure à l’entreprise ou au constructeur, en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier doit mentionner explicitement l’article 1792-3 du code civil, décrire précisément le désordre constaté et, si possible, comporter des photos et toutes les pièces justificatives utiles.

En fonction de la réaction de l’entreprise, voici ce qui peut se passer :

- L’entreprise reconnaît le défaut et intervient pour réparer ou remplacer l’équipement concerné.

- Si elle se dérobe ou ne répond pas, il faut saisir le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance, selon l’ampleur du litige.

Le maître d’ouvrage, celui qui a commandé les travaux, reste au centre de la gestion du dossier. Le maître d’œuvre veille, lui, au respect de la bonne exécution. La responsabilité civile professionnelle protège contre les dommages causés à des tiers sur le chantier. Si la frontière entre garantie biennale, décennale ou parfait achèvement paraît floue, ne restez pas dans le doute : sollicitez un avis technique ou un conseil juridique. La distinction n’est pas toujours évidente, mais elle peut faire toute la différence au moment de faire valoir ses droits.

La garantie biennale, c’est la promesse d’un logement où chaque équipement joue sa partition, sans fausse note. À chacun de veiller à ce que la musique ne s’arrête pas trop tôt.