Dans le paysage juridique français, l’article 16 du Code civil n’a rien d’un vestige poussiéreux : il s’impose, silencieusement mais fermement, dans chaque transaction immobilière. Ce texte, que l’on croit réservé à la protection de la personne, irrigue en réalité toute la pratique notariale et rebat les cartes au moment de signer un compromis ou de conclure une vente. Là où certains n’y voient qu’une formalité, il s’agit d’un garde-fou essentiel, veillant à la loyauté des échanges, à la sincérité du consentement et à l’équilibre des droits.

L’article 16 du Code civil : quelles garanties pour les parties lors d’une transaction immobilière ?

Au cœur de chaque transaction immobilière, l’article 16 du Code civil rappelle une exigence : les actes juridiques doivent avant tout respecter la personne et sa volonté. Ce principe, parfois perçu comme théorique, déploie pourtant des effets très concrets dès qu’il s’agit de vente immobilière et de la rédaction de contrats. Consentement éclairé, absence de vices, honnêteté des échanges : autant de balises qui encadrent la pratique notariale et influencent les décisions de justice récentes.

Le prix de vente n’est pas fixé au hasard, même si la négociation reste libre. Il ne doit jamais basculer dans l’excès : si l’équilibre est rompu, la lésion offre à la partie lésée une voie de recours devant le juge. En bout de course, l’acte peut être annulé ou corrigé, rétablissant la balance contractuelle. Autre rempart, la garantie des vices cachés protège l’acheteur face aux défauts non visibles lors de la transaction. Le vendeur doit jouer cartes sur table : la moindre dissimulation risque de rendre l’accord caduc.

La garantie d’éviction vient compléter cette protection : l’acquéreur doit pouvoir jouir de son bien sans crainte de contestation par un tiers. Cet impératif, inscrit dans le Code civil, englobe la bonne foi des parties et l’authenticité des titres de propriété transmis.

Les contentieux se multiplient, et la jurisprudence affine sans cesse la notion de consentement. Il ne suffit plus de signer : chaque engagement doit résulter d’une volonté véritable, libre, éclairée. La qualité des informations transmises, la rigueur des obligations et la loyauté dans l’exécution du contrat sont surveillées de près. Les professionnels du secteur l’ont bien compris : ces exigences ne sont pas de simples contraintes, mais la clé d’une opération sécurisée et respectueuse des droits de chacun.

Enjeux juridiques et portée de l’obligation d’information dans la vente immobilière

Une vente immobilière ne se résume plus à un jeu de clés échangées contre un chèque. À chaque étape, le vendeur porte une obligation d’information qui ne laisse aucun détail au hasard. Dès la première visite, puis jusqu’à la signature finale, tout doit être dit : les textes comme la loi ALUR, la loi SRU ou encore le code civil l’imposent.

Le dossier de diagnostic technique illustre ce virage vers une transparence accrue. Ce document rassemble des renseignements aussi variés que la performance énergétique (DPE), la présence d’amiante ou de plomb, la localisation dans un secteur d’information sur les sols et le risque de pollution des sols. Même si le diagnostic de performance énergétique suscite parfois des critiques, il reste incontournable pour l’acquéreur qui souhaite anticiper ses dépenses et évaluer la véritable valeur du bien.

Voici les principaux points que le vendeur est tenu d’aborder, sous peine de voir la vente remise en cause :

- Servitude : toute charge pesant sur le bien doit être clairement signalée

- Hypothèque et usufruit : la mention de ces éléments s’impose, sous risque d’annulation partielle de la transaction

- Copropriété : le règlement, le détail des charges et la situation financière doivent être communiqués à l’acquéreur

Le notaire et l’agent immobilier sont au centre de cette mécanique réglementaire. La moindre omission, qu’elle soit intentionnelle ou accidentelle, peut tout remettre en question. Les tribunaux n’hésitent plus à sanctionner les manquements, y compris lors d’une signature privée, en réaffirmant la force de l’obligation d’information, indépendamment de la forme du contrat.

Cette évolution se ressent à chaque négociation : les parties, désormais mieux informées, discutent, adaptent, sécurisent la transaction. L’obligation d’information n’est pas un détail : elle constitue le socle sur lequel s’installe la confiance entre vendeur et acquéreur.

Ce que change l’article 1145 du Code civil pour la capacité à contracter

L’article 1145 du code civil a clarifié la règle : désormais, toute personne physique ou morale, sauf exception, a la possibilité de conclure un contrat. Ce texte, pierre angulaire de la réforme du droit des contrats, précise que la capacité doit être vérifiée au moment de la signature de l’acte. Cette précision, loin d’être mineure, a un impact direct sur chaque transaction immobilière.

Le consentement du vendeur et de l’acquéreur doit être réel et réfléchi. Un mineur non émancipé ou un adulte sous protection juridique ne peut signer seul une vente immobilière. Les professionnels doivent, à chaque étape, s’assurer que les parties sont juridiquement capables, vérifier les mandats, consulter le registre des mesures de protection. Une seule erreur à ce stade, et l’acte peut être annulé.

La cour de cassation le rappelle avec fermeté : si la capacité fait défaut, le contrat n’existe tout simplement pas. Les conséquences peuvent être lourdes : restitution des sommes versées, annulation de la vente, voire responsabilité engagée contre le notaire ou l’agent immobilier.

Les professionnels sont donc tenus de respecter des vérifications précises, telles que :

- Contrôle systématique de l’identité et de la capacité des parties

- Prudence lors de la signature avec une société : il faut toujours vérifier que le représentant dispose du pouvoir d’engager la structure

- Exigence d’un consentement sans vice, pour éviter toute contestation ultérieure

Ce cadre renforcé apporte une sécurité supplémentaire aux transactions immobilières. À chaque étape, rigueur et anticipation s’imposent à tous les acteurs impliqués.

Risques et précautions : comment sécuriser juridiquement une transaction immobilière ?

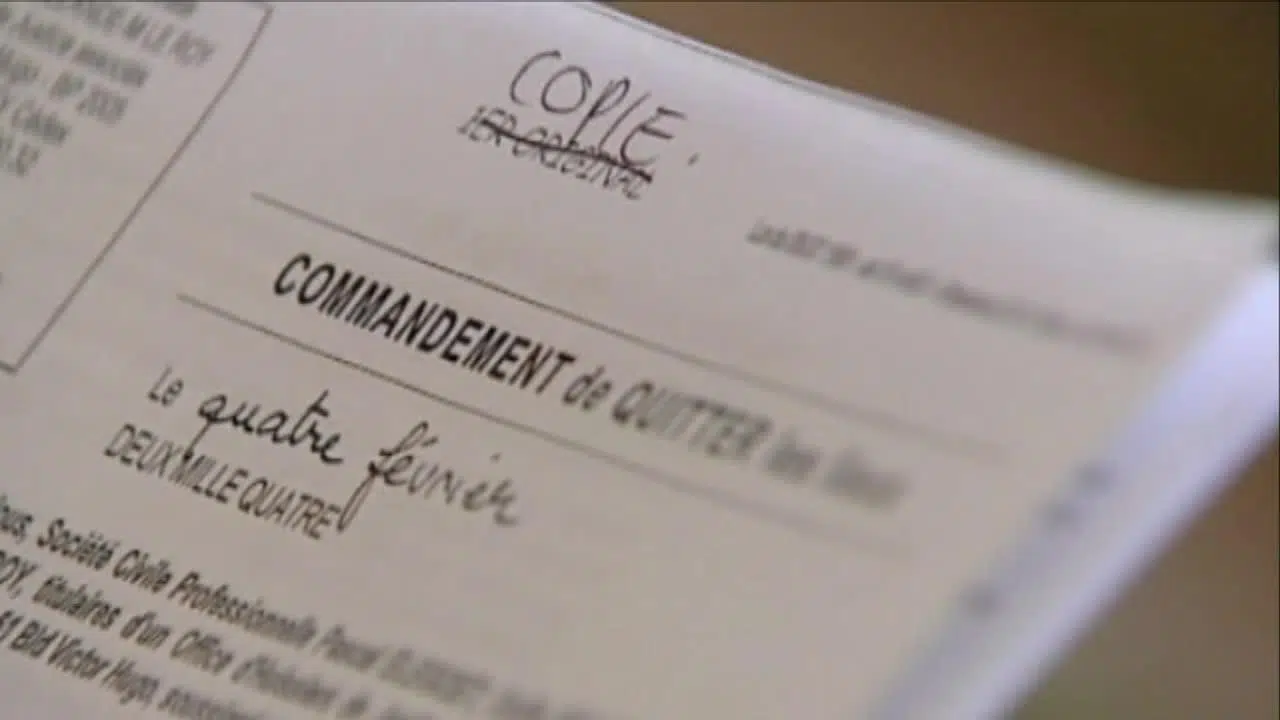

Aucune transaction immobilière ne se déroule sans aléas, même dans un environnement réglementé. Dès le départ, la solidité juridique de l’opération dépend du choix d’un avant-contrat adapté : promesse unilatérale ou compromis de vente. Chaque formule encadre différemment la possibilité de se rétracter, les clauses suspensives et le transfert de propriété. Par exemple, l’acquéreur bénéficie d’un droit de rétractation de dix jours : cette période de réflexion, prévue par la loi, limite les risques de contentieux.

Le notaire joue un rôle central lors de la rédaction de l’acte authentique. Il s’assure que tous les diagnostics sont en règle, que les titres de propriété sont valides, qu’aucune hypothèque ou servitude inattendue ne grève le bien. Il contrôle aussi la régularité des clauses limitatives de responsabilité insérées dans le contrat. Une irrégularité, même minime, peut provoquer l’annulation de la mutation d’immeuble devant le tribunal judiciaire.

La fiscalité ajoute une couche de complexité supplémentaire : droit d’enregistrement, impôt de mutation, taxe de publicité foncière. Négliger ces obligations expose à des redressements ou à des pénalités parfois lourdes. Il est donc préférable de vérifier systématiquement les diagnostics techniques, du DPE à l’amiante, afin d’éviter des recours ultérieurs contre le vendeur ou l’agent immobilier.

Certaines opérations sortent des sentiers battus : dation en paiement, apport en société, donation ou cession de parts de SCI. Chacune demande une analyse sur-mesure, car les risques varient selon la nature de la transmission. À la moindre incertitude, mieux vaut consulter un expert immobilier ou un professionnel du droit expérimenté.

Vendre ou acquérir un bien, ce n’est jamais un simple acte administratif : c’est un vrai parcours, où chaque étape engage, protège, mais aussi oblige. Ceux qui l’ignorent le font à leurs risques et périls : la vigilance, ici, n’est jamais de trop.